Insumos para tu campaña: organización política, sistema electoral y análisis

Introducción a la investigación para campañas

Cuáles son las investigaciones y análisis más relevantes que deberás hacer antes de construir tu estrategia.

Para construir una estrategia ganadora y una campaña capaz de dialogar con tu electorado, es importante conocer la realidad, las reglas de juego y el contexto político.

¿Estás comenzando a planificar sin antes saber, por ejemplo, cuántos votos necesitas para ganar? ¿O cuáles son los resultados de las últimas elecciones? ¡Detente!

Muchos de estos insumos están disponibles en internet, o fácilmente pueden ser elaborados por tu equipo.

Aquí te vamos a explicar cuáles son las investigaciones y análisis más relevantes que deberás hacer antes de construir tu estrategia.

Reglas del juego

Hay que saber la regulación, reglas de coaliciones, tamaño de distrito, qué se puede y qué no se puede hacer en términos generales.

Análisis político

Es importante que la candidata sea capaz de entender y analizar qué es lo que está aconteciendo en su país, región, distrito o municipio. Debe ser capaz de realizar una lectura amplia de contexto al interior de su partido u organización, pero también saber qué es lo que está pasando en otros espacios. Es decir, ¿cuáles son los más recientes acontecimientos y problemáticas del distrito?¿Cuál es el sentir generalizado respecto de las problemáticas principales? ¿Cómo han actuado los diferentes actores políticos frente a dichas situaciones? Esto es fundamental porque alimentará la estrategia y ayudará a que las propuestas y el mensaje de campaña estén directamente relacionados con una lectura de contexto que, si se hace bien, será compartida con el electorado y no parte únicamente de la percepción o experiencia propia de la candidata.

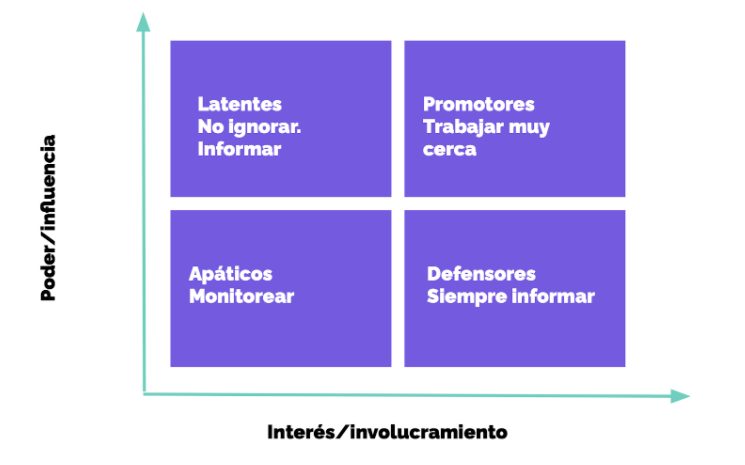

Mapeo de actores

El mapeo de actores hace parte del ejercicio de análisis político y nos ayudará a definir la estrategia de articulación política. Por un lado, nos ofrecerá la inteligencia para definir quiénes son los liderazgos comunitarios con quienes debemos reunirnos, quiénes son las personas que influyen dentro del partido u organización del que queremos ser candidatas, o dónde se encuentran los principales líderes de opinión afines o potencialmente afines. Y por otro lado, nos permite tener en el radar a nuestros contrincantes, para así diseñar acciones que puedan ayudarnos a mitigar su influencia, responder a ataques o diferenciarnos de su discurso.

Experiencia + datos

Un montón de experiencia en el territorio no sirve de nada si no la cotejamos con datos objetivos. De igual forma, el mejor análisis de datos será estéril si no se complementa con la experiencia. Ambos elementos serán ingredientes clave para construir nuestro plan y, más importante, para contar nuestra historia. Asegúrate de vincular experiencia con datos para poder construir una buena propuesta, que parte de lo específico para hablarle al público general y que sea capaz de conversar con las personas.

Información geoestadística y sociodemográfica

¿Cómo es el territorio que quieres representar? ¿Cómo se ven tus votantes? Además de la información que cualquier candidata debería tener incluso antes de decidir candidatearse, se recomienda entrar más en profundidad y conocer con detalle las informaciones sobre el territorio y su población. Esto será fundamental para construir propuestas, para definir nuestros públicos, para saber quiénes son y dónde viven las personas que buscamos representar.

Análisis electoral

Además de saber sobre el territorio y su población, será fundamental saber cómo ese territorio ha votado a lo largo de los años. ¿Quién ha gobernado los últimos años? ¿Ha habido alternancia o el poder se ha mantenido en el mismo partido? ¿Hay zonas que votan más por un partido que por otro? ¿Cuántos votos necesito y de dónde saldrán?

Análisis de contrincantes

Por último, pero no menos importante, es fundamental que tengas mapeadas a tus contrincantes. Es decir, a las personas de otros partidos, o dentro de tu lista o coalición, con quienes compites por votos. Hay diferentes formas de definir si alguien es tu contrincante: si su agenda política es similar a la tuya, si su espacio de influencia territorial se empalma con el tuyo, o si su perfil, trayectoria y atributos personales compiten con el tuyo. Saber quiénes son tus contrincantes será clave para que puedas hacer un ejercicio de monitoreo y saber cómo diferenciarte frente a su campaña.

¿Parece mucho, verdad? ¡No te preocupes! En Impulsa preparamos algunos insumos y herramientas que te ayudarán a comenzar con este análisis y te ahorrarán algunos pasos.

https://www.impulsa.voto/wp-content/uploads/2021/01/Curso2_guia1.pdf

Fotografía de Chile

Principales características políticas y socioeconómicas del Chile actual

El primer paso de tu investigación debiese ser: tener claro dónde estás parada. Si estás en Chile, ¿qué significa eso actualmente? ¿Cómo se organiza Chile y cómo vive su gente? En esta guía ponemos a tu disposición algunas de las principales características políticas y socioeconómicas del Chile actual.

Organización política de Chile

Chile es un Estado unitario, con un régimen democrático y territorialmente desconcentrado, según lo establece la Constitución Política Chilena. La división política-administrativa del país está constituida por 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas.

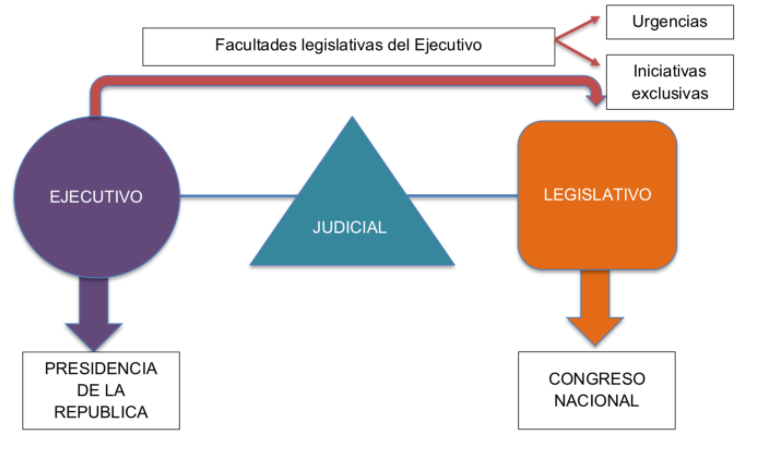

Chile posee un sistema de gobierno presidencialista con separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Presidencia de la República es el máximo cargo del país, siendo responsable de la jefatura del gobierno y del Estado. El o la Presidenta es electo/a mediante sufragio popular por períodos de cuatro años, sin acceso a reelección inmediata. Por otra parte, el Congreso Nacional es el órgano legislativo del país con una estructura bicameral, compuesta por la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado de la República.

El sistema político chileno otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades legislativas, teniendo la capacidad de intervenir en la agenda legislativa mediante urgencias y proponiendo iniciativas exclusivas de ley.

¿Qué son las urgencias? Las urgencias presidenciales son herramientas institucionales que tienen por objetivo dar un plazo determinado para que se vote un proyecto de ley en una Cámara. Existen tres tipos: urgencia simple (30 días), suma urgencia (15 días) y discusión inmediata (6 días).

¿Y las iniciativas exclusivas de ley?

Son temas sobre los que se puede legislar sólo por una propuesta del Presidente/a. Entre las iniciativas exclusivas de ley se encuentra el presupuesto anual, cualquier iniciativa de gasto público, la división político-electoral, entre otras; según señala el capítulo 4 de la Constitución (Aninat, 2006).

Fuente: Elaboración de María Fernanda Díaz Vidal.

Estas facultades legislativas han hecho que nuestro régimen político chileno sea considerado un sistema hiperpresidencialista.

A pesar de lo recién señalado, diversos estudios sobre el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo en Chile destacan que, a pesar de los fuertes poderes y atribuciones del ejecutivo, el legislativo también tendría la capacidad de bloquear y obstruir iniciativas, provocando así un balance de poder e induciendo una cooperación entre ambos poderes (Aninat, 2006; Siavelis, 2002). Para una profundización de estas posibilidades, revisa la guía “Régimen de Gobierno” en Im.pulsa.

Indicadores económicos, territoriales y sociales de Chile

Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha sido parte de las economías latinoamericanas caracterizadas por un rápido crecimiento. El PIB per cápita de Chile aumentó a una tasa promedio anual de 4,1% en el período 1991-2005 (Schmidt-Hebbel, 2006). El país ha podido desarrollarse basándose en un marco económico sólido que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y avanzar en la reducción de la pobreza. Pese a esto, alrededor del 30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada (Banco Mundial, 2020).

De acuerdo al último Informe de Política Monetaria del Banco Central de septiembre de 2020, el escenario económico actual está fuertemente influenciado por el desarrollo de la pandemia y las medidas de contención adoptadas en el país. Las fluctuaciones negativas provocadas por este contexto han sido significativas, lo que se refleja en el elevado número de personas y empresas que han visto afectada su fuente de ingresos. Pese a que la economía se contrajo 14,1% anual en el segundo trimestre, siendo el peor registro en varias décadas, se esperaba que el 2020 finalizaría con una caída del PIB entre 4,5% y 5,5%, representando una recuperación importante en la segunda mitad del año.

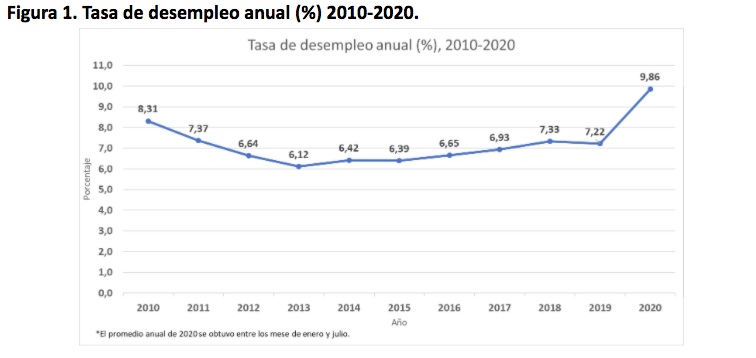

Desempleo

En la Figura 1 se presenta la tasa de desempleo de los últimos 10 años. Teniendo su punto más bajo en 2013 (6,12%), Chile ha variado su porcentaje de desempleados alrededor del 6% al 7%. Sin embargo, en el primer semestre del 2020 este porcentaje ha aumentado considerablemente, llegando a bordear el 10%, afectado principalmente por el contexto nacional e internacional.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central.

¿Cuántos somos, quiénes somos y dónde vivimos?

De acuerdo a las proyecciones a junio de 2020 del INE, Chile posee alrededor de 19.458.310 habitantes. El 87,8% de la población habita áreas urbanas, mientras que el 12,2% vive en zonas rurales. Respecto al sexo de los habitantes, los hombres representan el 49,3% y las mujeres el 50,7% de la población.

La composición etaria de la población continúa en un proceso de envejecimiento. El porcentaje de personas de 65 años o más pasó de un 6,6% en 1992 a 11,4% en 2017. Según las estimaciones del INE, la población seguiría con esta tendencia al alza.

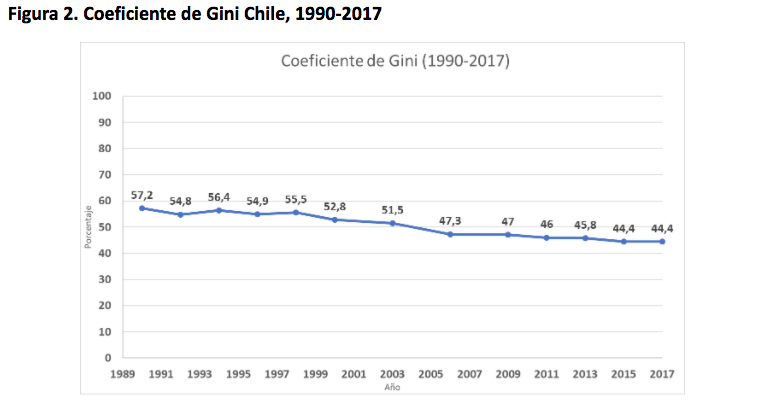

Un país desigual

Respecto a los indicadores socioeconómicos del país, Chile presenta altos niveles de desigualdad, lo que lo posiciona entre los países con la brecha de ingresos más altas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (PNUD,2017).

En la Figura 2 se presenta el coeficiente de Gini que posee el país entre 1990 y 2017. El coeficiente ha tenido un descenso sostenido desde 1990 (57,2). Sin embargo, el país aún presenta altos niveles de desigualdad de ingreso en comparación a la región y al mundo.

Fuente: Banco Mundial

El presupuesto destinado al gasto social en Chile es de aproximadamente un 18,4 % del PIB, ubicado entre los seis países en la región que invierten más en esta área.

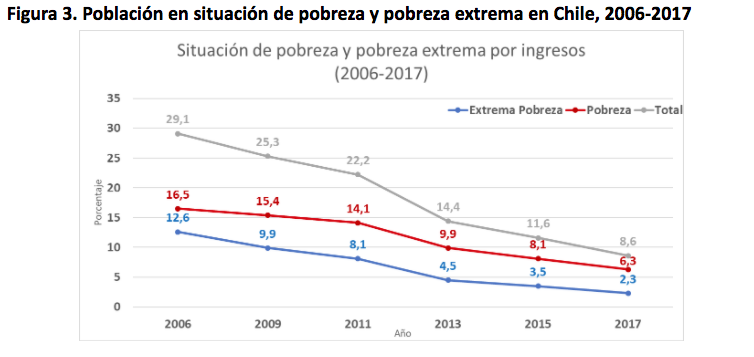

La pobreza: en descenso, pero no inexistente

En la Figura 3 se presenta el porcentaje en situación de pobreza y pobreza extrema que posee el país, sumado al total de la población que está por debajo de la línea de la pobreza en Chile. La población en situación de pobreza y pobreza extrema ha bajado sostenidamente desde 2006 (29,1%). Según los datos más actualizados del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 2017 el 8,6% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Desde el 2015 se implementó una nueva forma de medir la pobreza en Chile, mediante indicadores de educación, salud, trabajo, vivienda y cohesión social. Los resultados de la encuesta Casen 2017 arrojaron que el 20,7% de la población se encuentra en situación de pobreza (multidimensional) en Chile.

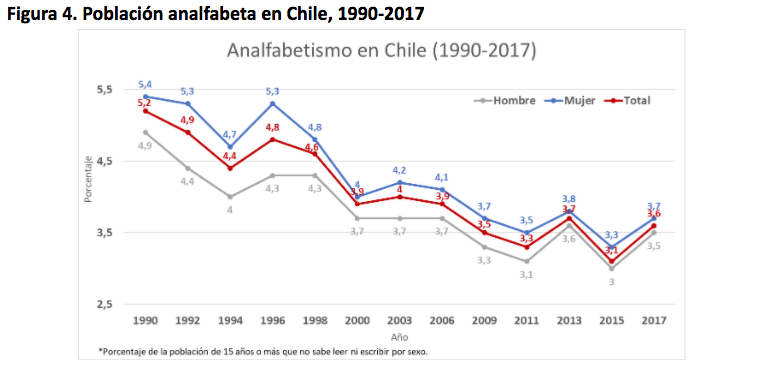

Educación en Chile: analfabetismo y escolaridad

La Figura 4 presenta el porcentaje de la población analfabeta en Chile. De acuerdo a esta, un 3,6% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. En 1990, está diferencia entre el sexo se sostenía como significativa. No obstante, esa brecha fue disminuyendo hasta llegar al 2017 con un 3,5% entre los hombres y 3,7% entre las mujeres.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

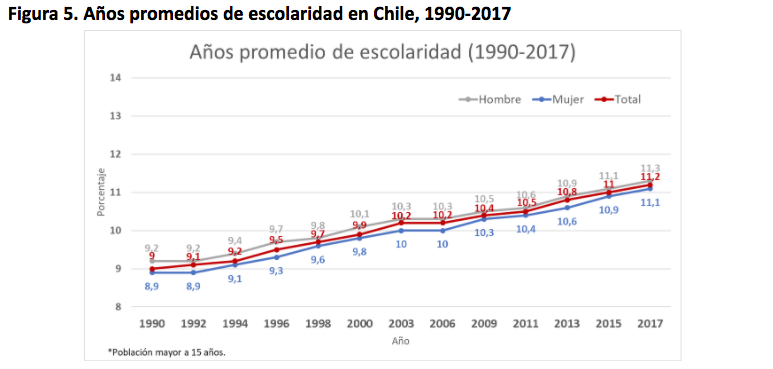

La Figura 5 presenta el promedio de años de escolaridad en Chile. En 1990, el promedio se acercaba a los 9 años, mientras que las personas que habitan en Chile estudian alrededor de 11 años en 2017. Aunque se presenta una diferencia entre hombres y mujeres, esta no es significativa.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

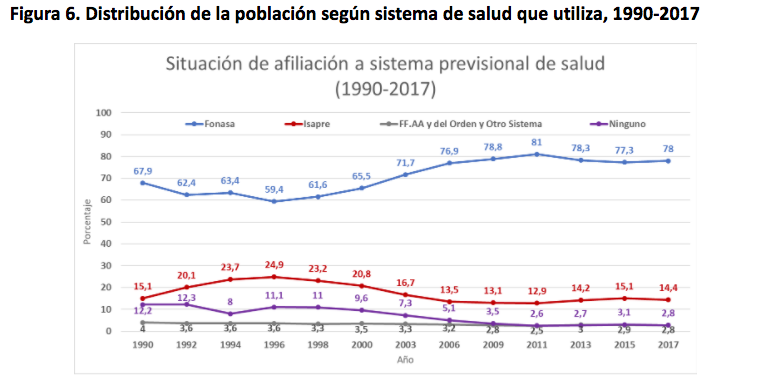

¿Qué sistema de salud tenemos las mujeres que vivimos en Chile?

Chile posee un sistema de salud público (Fonasa), privado (Isapre) y uno específico para las Fuerzas Armadas y de Orden. La Figura 7 presenta el porcentaje de la población que se encuentra afiliado a los sistemas de salud. La mayoría de los chilenos y chilenas se encuentran afiliados a Fonasa (78%), siendo el 2011 el año con mayor porcentaje de personas afiliadas a este sistema (81%). Por otro lado, las personas vinculadas a Isapre se han mantenido alrededor del 14-15% de la población. Por último, el porcentaje de la población que no estaba afiliado a un sistema de salud ha disminuido desde 1990, siendo un 2,8% en 2017.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

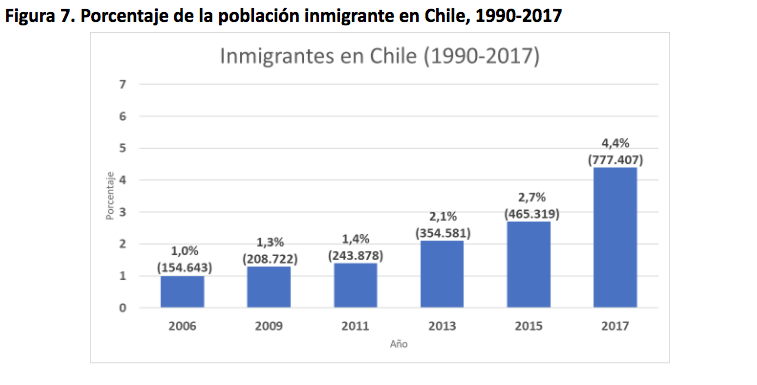

Aumento de población inmigrante

Por otra parte, el número de personas inmigrantes que vive en el país ha aumentado en los últimos años. La Figura 7 presenta la cantidad y el porcentaje de inmigrantes en el país respecto a la población total en Chile. En 2006, la población inmigrante en Chile representaba el 1,0% de población total con 154.643 habitantes. Esta cifra ha aumentado a través de los años, llegando a 4,4% de la población total en 2017. De acuerdo a los datos actualizados del INE, a finales de 2019 un total de 1.492.522 personas extranjeras vivían en Chile, de las cuales 763.776 son hombres y 728.746 son mujeres. Esta población representa un aumento absoluto de 242.157 personas y un aumento relativo de 19,4% respecto del año 2018.

https://www.impulsa.voto/wp-content/uploads/2021/01/Curso2_guia2.pdf