Experiências que inspiram

Se inspire em campanhas de outras mulheres

Veja exemplos de como comunicar a justiça climática em sua campanha eleitoral, a partir da experiência real de uma candidata.

Seus passos vêm de longe…

Em 2022, Eliete Paraguassu, uma mulher negra, marisqueira, pescadora, mãe solo, e quilombola da Ilha de Maré, decidiu concorrer ao cargo de deputada estadual da Bahia.

Eliete impulsionou com uma agenda política que expressava o histórico de luta da sua comunidade contra o racismo ambiental e denunciava os efeitos das mudanças climáticas.

O resultado foi incrível!

Eliete, fortaleceu a luta coletiva da sua comunidade, ampliou sua articulação com coletivos regionais e nacionais, cresceu sua influência e presença nas redes sociais, obteve mais de 9 mil votos e foi eleita Deputada Estadual suplente.

Veja alguns exemplos da campanha eleitoral da Eliete:

- Faça um lançamento da sua campanha, as pessoas precisam saber que você é candidata.

- Se apresente, diga quem é você.

- Diga o que você defende.

- Fale porque votar em você.

- Convide as pessoas para construir a sua campanha, crie instrumentos de coleta de dados e de organização de campanha como formulários online.

- Grave vídeos contando a sua trajetória de luta em defesa do meio ambiente.

- Conte histórias, mostre as pessoas reais do seu cotidiano.

- Mostre como a sua pauta se manifesta na cidade.

- Por fim, crie uma identidade visual original, autêntica, personalizada, que mostra quem você é, sua força, de onde veio.

Veja mais em Instagram: @elieteparaguassuoficial

Minha experiência em uma campanha eleitoral indígena.

Conheça a experiência de Walelasoepilemãn articulando narrativas em uma campanha eleitoral indígena em Rondônia.

Minha experiência como comunicadora em uma campanha eleitoral indígena foi marcada por desafios complexos e conquistas significativas.

Enfrentamos uma força política ultraconservadora que ameaçava os direitos e territórios indígenas, o que exigia uma abordagem estratégica e resiliente.

No entanto, através da articulação de narrativas que conectam a juventude, a justiça climática e a esperança por um futuro sustentável, conseguimos mobilizar apoio e conscientização em torno das questões urgentes enfrentadas pelas comunidades indígenas.

Me chamo Walelasoepilemãn, mas a maioria das pessoas me conhecem como Pí, sou do Povo Paiter Suruí da Terra Indígena Sete de Setembro que fica localizada no estado de Rondônia. Estudante de Publicidade e Propaganda, comunicadora indígena e fotógrafa. Meu pai Almir Suruí foi candidato a Deputado Federal pelo estado de Rondônia no ano de 2022.

Minha família tem uma longa história de trabalho e convivência harmoniosa com a natureza e a floresta, sempre priorizando a qualidade de vida humana. Em um momento em que o mundo inteiro debate a sustentabilidade e o papel vital das florestas, é essencial desenvolvermos nossa região com responsabilidade.

Precisamos refletir: qual a política que queremos para o futuro de Rondônia?

Minha participação na construção de uma campanha eleitoral me trouxe uma clara percepção da urgência em contribuir para a preservação da floresta, sem negligenciar o desenvolvimento sustentável.

Nosso objetivo é alcançar um progresso que não comprometa o meio ambiente, mas que ao contrário, o proteja e valorize. Almejo ver nosso estado, nossas cidades e territórios se destacarem como um exemplo nacional, gerando empregos e renda para nossa população, enquanto mantemos um compromisso inabalável com a preservação ambiental.

Isso significa adotar práticas de desenvolvimento que integrem tecnologia, educação e, acima de tudo, que respeitem as futuras gerações.

Ai vocês me perguntam: mas Walela, o que foi feito?

Os primeiros passos da campanha eleitoral:

Nossa equipe não tinha muita experiência com campanhas eleitorais, mas fomos atrás de estudar e pesquisar sobre o assunto. A equipe foi formada majoritariamente por indígenas.

Os desafios e as estratégias:

- Como divulgar nosso candidato? Usamos nossas redes sociais e as redes sociais de amigos. Também aproveitamos a influência de conhecidos no meio artístico e as mídias locais. Veja mais sobre Estratégia de Comunicação Eleitoral.

- Como conseguir alcance nas redes sociais? Tivemos que estudar sobre impulsionamento nas redes sociais, aprender sobre os melhores horários para postar, como postar e o que postar. Veja mais sobre Campanha Eleitoral Digital.

- Como ocupar as ruas? Fizemos divulgação com panfletagem nas ruas, mas sofremos muito preconceito por se tratar de uma campanha indígena. O importante é não desistir e lembrar que ocupar esses espaços são essenciais para ter mudanças positivas para o nosso futuro. Veja mais sobre Campanhas Eleitorais de Rua com pouco dinheiro.

- Como fazer uma campanha com pouco recurso? Falta de recursos para utilizar uma abordagem de comunicação bem elaborada. Veja mais sobre Campanha de Baixo Custo de e para a Periferia.

Nossas conquistas:

- Aprender com os erros e melhorar na próxima campanha eleitoral.

- Ter um bom planejamento de comunicação e marketing feita por indígena para indígenas.

- A partir de um plano de comunicação bem feito furar a bolha e atingir mais pessoas com nossos objetivos.

- Aproveitar a imagem e influências de pessoas conhecidas e populares para fazer a divulgação das candidaturas.

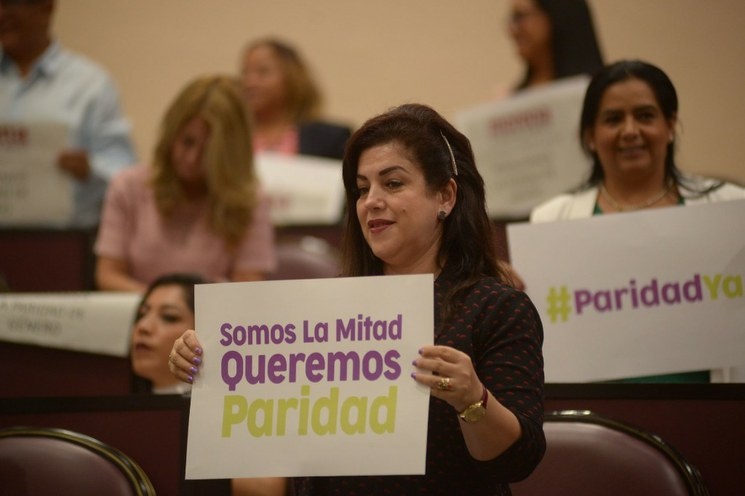

101 sobre la medida histórica para la Paridad en México

El miércoles, 8 de noviembre de 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio luz verde al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a los partidos políticos a postular por lo menos a cinco mujeres para la elección de las 9 gubernaturas del proceso electoral de 2024.

Para dimensionar la razón de esta decisión: en 70 años, México solo ha tenido ¡16 gobernadoras!

Breve repaso de la paridad en México

En México, la lucha de las mujeres por la participación política logró que la paridad de género sea un principio constitucional. Asegurando que los hombres y las mujeres tengan, hoy en México, una representación igualitaria.

Las mujeres en México lograron el voto por primera vez en 1955, y desde ese entonces, se ha avanzado para que podamos acceder de manera igualitaria a espacios en los cabildos, municipios, poder legislativo, poder judicial, y hoy, a las gubernaturas.

1917: Hermilda Galindo solicita al Congreso Constituyente incorporar el voto de las mujeres. Se rechaza su petición y decide presentarse como Candidata a Diputada Federal. 1923: Las mujeres organizan el primer Congreso Nacional Feminista. Elvia Carrillo Puerto es electa como Diputada en Yucatán. Las mujeres pueden votar en elecciones municipales en dos estados. 1937:El presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa para que las mujeres puedan votar, se aprobó por ambas Cámaras pero no se decreta en ese año. 1941: se crea la Alianza Nacional Femenina, para buscar abrir espacios para mujeres en puestos públicos. 1954: Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera Diputada Federal por el Estado de Nayarit. 1955: Las mujeres votan por primera vez. 1979: Se elige a la primera gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León por el estado de Colima. 2000: Comienzan las acciones afirmativas a través de una reforma electoral. Se obliga en el estado de Puebla a que los partidos no inscriban a más de 75% de candidaturas de un mismo género. 2002: Las organizaciones de mujeres por la participación política se multiplican. Se obliga a los partidos a postular a mujeres en el 30% de las candidaturas. 2008: Una nueva reforma electoral obliga a los partidos postular candidaturas en un 40% y 60%. 2014: Paridad de género se vuelve constitucional para las candidaturas a Diputaciones federales y locales. 2019: Reforma Constitucional PARIDAD EN TODO. Se obliga que el poder Legislativo, Judicial y legislativo sean en un 50% para mujeres. 2021: El INE obliga a los partidos a postular a en paridad a sus candidaturas a gubernaturas. 2023: El INE obliga a los partidos a presentar a 5 candidaturas de mujeres, de las 9 gubernaturas que se elegirán en 2024.

Fechas importantes para la participación política de las mujeres

“Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es, que no carezca de derechos.”

-Hermila Galindo

¿Qué significa esta medida para el presente?

Mientras la medida fue celebrada por feministas, organizaciones y algunos medios de comunicación, también existieron rechazos de sectores de la opinión pública que aún señalan esta resolución como “una acción de caridad para las mujeres” y que no privilegia el “mérito”.

“Hasta cuando las leyes son justas para las mujeres, consiguen que las perjudiquen” escribía Carmen Morá reportera de El País el pasado 11 de noviembre. Esta medida se llevará a cabo en una elección donde también se elegirá a la Presidencia de la República que, todo indica, será una mujer.

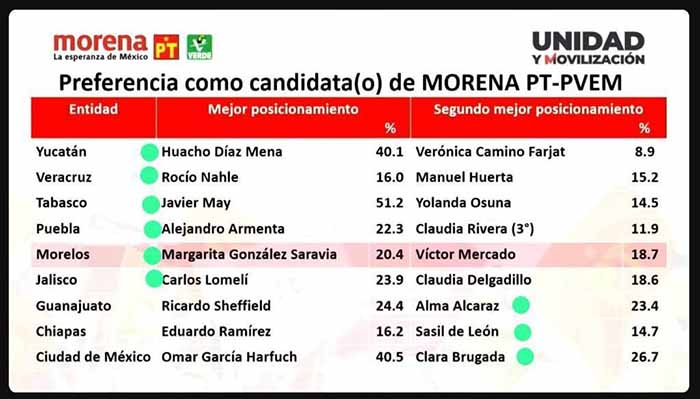

En el caso del partido MORENA, del que emana el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, podemos ver de manera muy concreta los alcances de esta resolución. Este partido, elige actualmente a sus candidaturas mediante encuesta, es decir, se eligen a los perfiles que son más conocidos y que mayores atributos positivos entre la población que es afín a ese proyecto.

En la tabla podemos ver que fueron solo dos mujeres de entre los nueve estados, que ganaron la encuesta a sus compañeros varones. Sin esta resolución del INE, Morena habría postulado a apenas dos mujeres para las 9 candidaturas.

Pero, ¿qué nos dicen los resultados de esta encuesta sobre la visibilidad de los hombres y su posicionamiento en el electorado? ¿Qué papel juegan los medios? ¿Quiénes hoy tienen más recursos para posicionarse en espectaculares y redes sociales?

¿Qué sigue para la participación política de las mujeres en México?

Sin duda alguna, las reformas han sido determinantes para incrementar la participación política de las mujeres. Quienes hemos participado de manera activa en partidos políticos y procesos electorales, sabemos que los partidos (liderados en su mayoría por hombres) no tenían incentivos para postular a mujeres como candidatas.

Frases como “no hay mujeres que quieran levantar la mano”, “las personas no votan por mujeres” “los hombres son más competitivos” siguen siendo algunas excusas de hombres frente a los mecanismos de paridad.

La paridad obliga a los partidos a buscar a mujeres, formarlas, incorporar a los liderazgos vecinales a la vida activa de sus partidos y contemplarlas para las candidaturas a todos los espacios.

Pero, ¿es esto suficiente? Sabemos que ser mujer no se traduce en lucha por los derechos de las mujeres. Hay ejemplos en México de congresos con mayorías de mujeres que no se han traducido en avanzar en derechos como el aborto o la reducción de la violencia de género en el país. Sin embargo, estas medidas son condición de posibilidad para la construcción de una política feminista en todos los ámbitos.

Lo que buscamos es que lo que vivimos las mujeres en este país este representado en los presupuestos, a la hora de construir las ciudades o a la hora de decidir sobre la seguridad.

¿Qué desafíos veo para la participación política de las mujeres hoy en vísperas del proceso electoral de 2024?

Hoy, en México gobierna la izquierda. La responsabilidad de los partidos que acompañan esta coalición es histórica para sostener la participación de las mujeres, y sean esos liderazgos vecinales, barriales y los que por muchos años han sostenido la participación y la movilización, los que lleguen a los espacios donde se toman las decisiones.

Lee también:

Vencendo a eleição em uma cidade onde não nasci – Leni Nobre

O primeiro passo para uma campanha de sucesso é entender quem é a candidata e em qual cenário ela está inserida. A melhor ferramenta para ter esse diagnóstico é a análise FOFA. E, aqui mesmo, na Im.pulsa, temos um conteúdo especial sobre esse assunto. Confira: Sugiro estes: Análise FOFA, por que você deve fazer uma? Como fazer? e Modelo de Análise FOFA.

Foi neste ponto do planejamento da campanha de minha mãe, Leni Nobre de Oliveira, que detectamos um contexto desfavorável. Ela se candidatou ao cargo de vereadora, nas eleições de 2020, por Araxá (MG), onde morava há doze anos. A cidade é bastante acolhedora, porém, valoriza as pessoas locais, os sobrenomes e costumes tradicionais, normalmente, elegendo candidatos da terra.

Mesmo assim, Leni se candidatou e concorreu a uma das quinze cadeiras do Legislativo municipal. Disputou as eleições com outros trezentos e quatro candidatos, alguns nascidos na cidade e de famílias muito conhecidas na região. Havia, também, os que tentavam uma reeleição.

Nossa equipe era bastante restrita: apenas eu e ela. Estávamos em uma época crítica da pandemia do coronavírus e, por causa das restrições sanitárias, nosso foco foi em uma campanha forte no Facebook e no Instagram. Não tínhamos verba, logo, pagar impulsionamento de conteúdo para torná-la mais conhecida nas redes sociais e contratar cabos eleitorais foram estratégias descartadas.

Parece improvável ser eleita assim, em uma primeira candidatura, não é? Mas deu certo! Venha entender como organizar uma estratégia de comunicação e ter uma campanha de sucesso, mesmo fora de sua cidade natal e sem dinheiro para investir.

MONTE UM ARQUIVO

É essencial mostrar para as pessoas que você tem vínculos com instituições e pessoas da cidade. Sente-se com calma e relembre toda a sua história com este local. Anote absolutamente tudo! Se tiver familiares e amigos, peça ajuda, pois eles podem lembrar de fatos que você se esqueceu.

Passo 1: Anote todos os seus vínculos. Quando e por que você foi para a cidade? Em quais bairros morou? Onde trabalhou e com quem? Já recebeu medalha, honraria ou homenagem? Foi a shows, eventos, reuniões de bairro ou palestras? Participou de mutirão, evento religioso ou baile da terceira idade? Frequenta algum espaço regularmente? Já apareceu na TV local? Quando você conheceu um ponto turístico ou simbólico da cidade? Lembre-se: tudo importa, inclusive sentimentos e sensações. Este panorama vai ajudar você a contar sua história com a cidade.

Passo 2: Revire suas redes sociais, as dos amigos e dos lugares onde trabalhou. Olhe o arquivo do celular e aquela pasta esquecida no computador. Se, no passo 1, você tiver se lembrado de algo que participou com amigos, pergunte se eles têm fotos daquele dia. Isso vai ajudar você mais adiante a planejar os posts. O Instagram, por exemplo, é uma rede de fotos. Sem esse registro, você terá que pensar em outra forma de contar este fato da sua história.

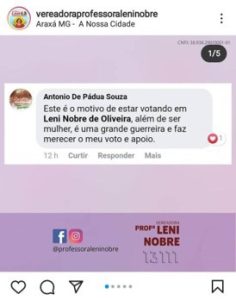

Passo 3: O que as pessoas falam de você e para você nos comentários de seus posts e nas mensagens privadas? Printe essas falas e refaça isso ao longo da campanha, quando novos comentários surgirem. Esse tipo de material gera posts fáceis de serem feitos e com bons resultados. O eleitor vê que você tem vínculos pessoais e profissionais na cidade. Olha só:

Passo 4: Encontrou algo interessante? Arquive imediatamente! Imagine todo dia ter que procurar publicações de anos atrás, sem nem saber a data exata? Nada prático, não é? Monte pastas para organizar as fotos e um arquivo para salvar os links das publicações nas redes sociais. Salve tudo à medida em que for encontrando.

MOSTRE SEUS VÍNCULOS

Crie outros pontos de identificação: Você não é da cidade, não é a filha, a neta ou a irmã de alguém importante e conhecido. Mas existem outras características que podem reforçar pontos em comum entre você e seu eleitor. Por exemplo: a Leni é professora – uma profissão bem vista na sociedade – e de uma instituição respeitada no local. Este ponto de identificação com a cidade foi tão forte que seu nome de campanha foi “Professora Leni Nobre”. Também abordamos outros pontos, como o fato dela ser uma mulher negra, mãe solo e ativista das causas ambientais.

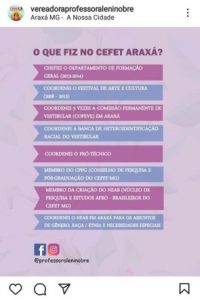

Apresente-se: Não adianta trazer propostas incríveis, se as pessoas nem sabem quem você é. Coloque informações relevantes na “bio” de suas redes sociais. Faça posts com um resumo da sua história e das coisas que você já fez na cidade. E faça isso mais de uma vez, contando os fatos de formas diferentes. Veja dois exemplos de posts da campanha da Leni: o primeiro foi ao ar no Facebook, logo no início da campanha. É uma foto dela, acompanhada de um texto na legenda. O segundo post é um carrossel informativo, publicado no Instagram, já no fim do período eleitoral, para reforçar as competências dela.

Cuide da sua bio: Assim que você entra em um perfil no Instagram, vai logo ler a bio que eu sei. Assim também será com o seu eleitor. Coloque, naquele espaço, o máximo de informações que puder. Se você não tem o costume de colocar a cidade em que mora nas redes sociais, agora passe a colocar em um lugar de destaque.

Bote a cara no sol: As pessoas precisam ver o seu rosto. Às vezes, elas não conhecem você pelo nome, mas conhecem o seu rosto, por já terem visto você em alguma ocasião ou circunstância específica.

Faça listas: Elas dão ao eleitor um panorama geral das coisas que você realizou para uma comunidade, grupo de pessoas, bairro ou instituição. Esta arte postada nas redes sociais da Leni, com uma lista de cargos e funções que ela desempenhou no Cefet (instituição de ensino), mostrou aos eleitores que ela é participativa e competente, já que ocupou diversos cargos de chefia e coordenação.

Repita de formas diferentes: Mesmo que você tenha citado um fato em um post estilo lista, é interessante abordar cada uma dessas ligações com a cidade de forma mais profunda e individual, relacionando com aquelas fotos que você separou, lembra? Em um trecho do post de apresentação, citamos que Leni foi homenageada pela Academia Araxaense Juvenil de Letras (Ajule) e que participou de uma mesa redonda no Festival Literário de Araxá (Fliaraxá). Veja:

Ao longo da campanha, reforçamos essa ligação com as duas instituições, fazendo um post específico para cada um dos eventos. Usamos fotos e um texto mais leve e pessoal.

Conte sua história: As pessoas não conhecem suas origens e sua família. No caso da Leni, este tópico foi muito importante, porque sua campanha estava pautada na promoção da justiça social e da consciência de classe. A questão é que as pessoas da cidade a conheciam como uma funcionária pública federal, com uma situação financeira estável. Não sabiam, por exemplo, que ela nasceu em uma zona rural de Minas Gerais, sem acesso a energia elétrica e sem saneamento básico. Leni andava quilômetros por uma estrada de chão para ir à escola. Saiu de casa aos 11 anos para trabalhar como criada em uma casa de família, em troca de poder estudar. Portanto, foi essencial que contássemos sua história, para que o eleitor soubesse que ela não só entende dessa realidade, como já viveu problemas semelhantes aos da população carente.

Não despreze memórias: Você desempenhou um cargo importante em outra cidade? Fez parte de uma associação do bairro e realizou um trabalho legal? Não pense que contar isso vá atrapalhar! As pessoas envolvidas nesse momento da sua vida não são possíveis eleitores, mas as interações delas na sua postagem ajudam a contar sua história, a mostrar que você é bem-quista e que deixou boas impressões pelos lugares onde passou.

Mostre conhecimento: Se você vai publicar uma proposta de campanha, é interessante que, previamente, conte aos seus eleitores a sua experiência sobre o assunto. A Leni tinha como proposta fiscalizar o cumprimento da Lei 10.639 nas escolas municipais. Antes de publicarmos a proposta, fizemos um vídeo em que a Leni explica a lei e conta que trabalhou com ela em seu mestrado. Assim, mesmo as pessoas que não sabiam quem era a professora, puderam ver que ela tinha conhecimento de verdade sobre o assunto.

Poste fotos com pessoas da cidade: Se você tiver fotos de um evento onde apareçam outras pessoas, aposte nelas. Durante a campanha da Leni, já havíamos contado sobre sua experiência à frente da organização de seis edições do Festival de Arte e Cultura. Em uma quinta-feira, aproveitamos o #tbt e postamos um carrossel no Instagram, cheio de fotos de alunos. Quando você posta um momento que também fez parte da vida do internauta, ele tende a querer comentar e engajar. E, assim, você reforça para o eleitor que tem laços duradouros na cidade.

Não compare a sua campanha com a dos outros: Evite a bobeira de tentar igualar a sua estratégia e o seu alcance com o de alguém que tem relações com pessoas da cidade há 30, 40 anos; que conta com apoio de padrinho político e que é conhecido por todo mundo. Seja justa e gentil com você mesma. Olhe para a sua campanha, valorize tudo o que você planejou e siga em frente!

RESULTADOS

Leni foi a décima terceira colocada nas eleições municipais de 2020. Venceu com 480 votos, distribuídos por diversos setores de Araxá (MG). Hoje, ela é uma das 3 mulheres vereadoras da Câmara Municipal de Araxá.

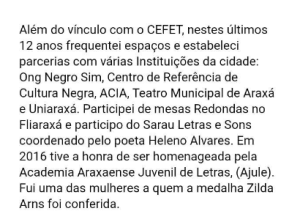

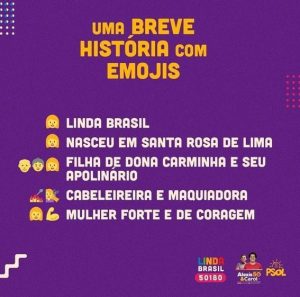

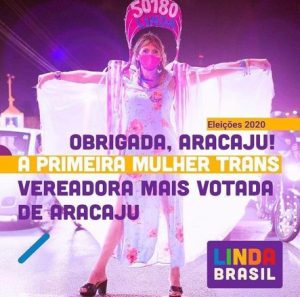

Uma campanha histórica – Linda Brasil (2020)

Registro de sua posse, na Câmara Municipal de Aracaju

Linda Brasil é uma mulher trans, de 49 anos, eleita como a vereadora mais votada em Aracaju, nas eleições de 2020. Ela foi a primeira mulher trans a ocupar um cargo político em todo o estado de Sergipe, no nordeste brasileiro.

Com o slogan “Coragem para transformar”, Linda conquistou 5.773 votos em uma cidade marcada pelo dinheiro e conservadorismo político. Ela fez uma campanha alegre, colorida, pautada no diálogo, no voluntariado e no uso das redes sociais. E o mais importante: com um baixo orçamento. Gastou R$ 37.933,36, enquanto a segunda candidata mais votada (5.025 votos) investiu R$ 180.947,77.

Linda Brasil é a primeira de seu nome para muitas coisas em Aracaju. Começou a sua luta política em 2013, sendo a primeira mulher aprovada para o curso de Letras/Francês na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Depois de ter sido constrangida em sala de aula pelo não reconhecimento de nome social, organizou uma campanha e conquistou uma portaria, que garantiu aquilo que já era seu direito, por lei.

Durante a gradução, organizou-se politicamente na universidade, por meio de vários grupos: o Coletivo Queer Desmontadxs; o Coletivo de Mulheres de Aracaju – foi a primeira trans em um coletivo composto só por mulheres cis; a organização da I Semana da Visibilidade Trans; e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

A partir daí, Linda percorreu toda a cidade, palestrando para jovens e adolescentes em universidades, escolas públicas e particulares, quase todos os dias. Sempre falava sobre gênero, sexualidade e direitos à cidadania das pessoas LGBTQIA+. Todo esse acúmulo de diálogo, mobilização e contatos foi testado nas eleições de 2016, quando concorreu, pela primeira vez, ao cargo de vereadora. Linda não foi eleita por causa de sua coligação, que não atingiu o coeficiente eleitoral, mas teve mais votos do que os últimos quatro vereadores eleitos. Em 2017, fundou a CasAmor, um espaço de cultura, formação e acolhimento para pessoas LGBTQIA+. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada estadual, quando também não foi eleita, porém, conseguiu votos em todos os 75 municípios sergipanos, sem nunca ter ido a muitas dessas cidades. Tudo isso já indicava o fenômeno que ela seria.

Apesar das derrotas, desanimar ou desistir nunca esteve no horizonte de Linda. Afinal, todo resultado mostrava o seu crescimento eleitoral e sua inclusão social. Além disso, Linda Brasil era uma ativista convicta. Disputar um mandato nunca foi um fim em si mesmo, era uma consequência do trabalho que ela fazia no dia a dia. Por isso, a cada nova eleição, o desafio era encarado com ainda mais alegria e otimismo.

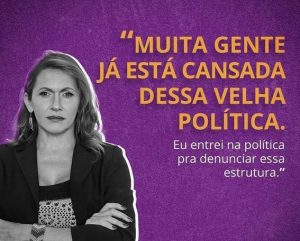

“Muita gente já está cansada dessa velha política. Eu entrei na política para denunciar essa estrutura”, defende.

A continuação das palestras, eventos e participação nos processos de luta política, além do trabalho voluntário, permitiu que a figura de Linda Brasil estivesse sempre presente na mídia e no cotidiano da cidade e das pessoas. Nesse sentido, a campanha de 2020 foi apenas o desenrolar de todo esse processo, iniciado em 2013.

Quais foram as principais dificuldades e estratégias adotadas?

Nosso principal desafio foi ampliar o alcance de Linda na cidade, considerando a pandemia. Tivemos muitas dúvidas sobre como fazer ações de rua e entrar na casa das pessoas. Importante destacar que seguimos todas as recomendações das organizações de saúde e decretos do Estado. Assim, a campanha se dividiu em pequenos grupos, para diminuir o risco de contágio pela Covid-19.

Outra dificuldade foi o debate para a divisão do Fundo Eleitoral de Campanha. Inicialmente, a campanha de Linda não era identificada como prioritária, mesmo com seu histórico recente. Foi necessária uma importante mobilização e articulação da militância LGBTQIA+ do partido, para que ela fosse reconhecida como tal.

Primeiro, fizemos uma reunião com a setorial local de LGBTQIA+, para discutir o que fazer. Depois, entramos em contato com algumas lideranças nacionais do partido, redigimos uma nota interna e explicamos a importância da candidatura de Linda. O conteúdo da nota foi debatido com todos os filiados e filiadas, nos grupos de WhatsApp do partido. Em seguida, conseguimos uma reunião com a direção estadual do partido. No encontro seguinte para debater a divisão do Fundo Eleitoral de Campanha, a candidatura de Linda foi reconhecida como prioritária.

Com foco na juventude, especialmente os jovens LGBTQIA+, a comunicação foi adequada para uma linguagem simples, acessível e com referências desse público, combinando as ações das redes sociais com a agenda de rua, afinal, nem só de like vive uma candidata. A campanha se faz na rua. O boca a boca nas panfletagens, palestras, rodas de conversa, entrevistas em rádio e comícios domésticos fizeram toda a diferença.

Aliás, foi por meio desses comícios domésticos que construímos espaços mais intimistas de diálogo com a população. Eles nada mais eram do que pequenas reuniões na casa de algum conhecido. Ali, era possível conversar com parentes, amigos e vizinhos. Isso funcionou muito, pois aproximava Linda das demandas reais das pessoas.

Como fazer um comício doméstico?

* Chame familiares e amigos para conversar sobre a possibilidade da candidatura;

* Convoque uma reunião para agrupar voluntáries, principalmente de comunicação e mobilização. Lembre-se de que o apoio jurídico e contábil também são muito importantes;

* Organize a pré-campanha o quanto antes. Isso é importantíssimo, já que o período de campanha, em si, é muito curto;

* Prepare um evento de lançamento da candidatura e convoque a imprensa;

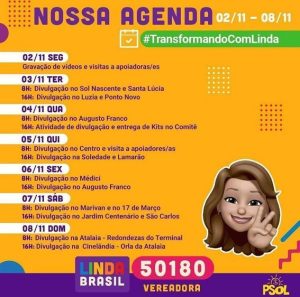

* Toda segunda-feira, reúna-se com voluntáries e coordenação de campanha, para planejar a agenda e ações de toda a semana;

* Disponibilize sua agenda nas redes sociais. Isso facilita a participação de apoiadores;

* Faça postagens que estimulem o engajamento de seguidores;

* Providencie um financiamento coletivo. O dinheiro do Fundo Eleitoral de Campanha nem sempre é suficiente;

* Tenha um comitê ou um local que seja referência para a campanha. Pode ser a garagem de uma amiga, por exemplo;

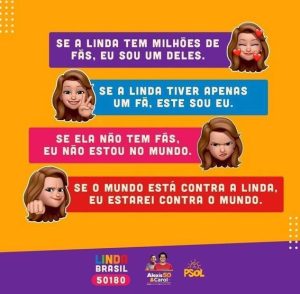

* Defina o seu público. Isso ajuda na estratégia de comunicação e na formulação da identidade visual da campanha. Por exemplo: Linda usou e abusou dos emojis, memes e das cores roxo (feminismo) e amarelo (partido), junto com as cores do arco-íris;

* Conte histórias o tempo todo, tanto na pré quanto na própria campanha. Exemplo: quem você é; porque decidiu se candidatar; de onde você vem; o que gosta de fazer e etc.;

* Crie símbolos. A definição do seu número de campanha, por exemplo, pode contar uma história. Linda escolheu o número 50.180 para simbolizar a luta contra a violência de gênero;

* Faça uma campanha diferente, onde as ações reflitam o que você defende. Uma ideia é fazer uma bicicletada no lugar de uma carreata. Isso demonstra o seu compromisso com o meio ambiente;

* Dica: o Twitter é uma ferramenta poderosa para tornar você conhecida;

* Seja autêntica. É fundamental respeitar seus limites e convicções.

Que tal ver alguns exemplos?

Veja aqui como foi a biciletada, durante a campanha de Linda

Orientações para o dia da eleição também geram engajamento. Confira aqui

Aqui, temos um exemplo de como contar a sua história de forma diferente

Compartilhar a agenda é mais simples do que você imagina

Construir uma identificação com o público é fundamental. Veja esse exemplo

Faça sua campanha com amigues e voluntáries

Dá uma olhada na alegria dessa campanha de rua

“Nas eleições, as pessoas estavam desacreditadas, diziam que político era tudo igual. E eu respondia: você já votou em uma travesti? Então, não é tudo igual. Queria que as pessoas voltassem a acreditar” Linda Brasil

Quer saber como tudo isso terminou?

O resultado foi histórico!

Com 5.773 votos, Linda Brasil foi eleita, em 2020, como a vereadora mais votada em Aracaju e a primeira mulher trans a ocupar um cargo político em todo o estado de Sergipe.

A cidade ficou em polvorosa e toda a imprensa correu para seu o comitê, na tentativa de entrevistá-la. Enquanto ela ainda tentava entender o que tinha acontecido, já circulava, em grupos de WhatsApp, o áudio transfóbico de um pastor, que não reconhecia a sua eleição e convocava seus fiéis para reagir ao que ele chamava de “monstro”. Mas, como diz Linda Brasil: “Não há nada que possa parar o amor de quem vive para lutar”

No dia 15 de agosto de 2022, seu mandato completou 500 dias de muita luta.

Conhecer para legislar

A experiência das Casas Sementes

As campanhas municipais são, em geral, as mais competitivas e as mais próximas da população. A missão de eleger uma vereadora é árdua. Em 2020, por exemplo, 901 pessoas oficializaram candidaturas para o legislativo municipal em Recife, sendo 615 homens e apenas 286 mulheres. Os candidatos disputaram 39 vagas para a Câmara Municipal.

Se o desafio é grande, imagine se juntarmos a ele a descrença das pessoas na política e uma pandemia de Covid-19?

Mesmo diante desse cenário, em 2020, Dani Portela foi eleita vereadora pelo Recife, com 14.114 votos, tendo sido a candidata mais votada na capital pernambucana. Advogada, historiadora, mãe e feminista, Dani Portela é a única mulher negra desta legislatura, atualmente formada por sete mulheres e 32 homens. Em 2018, Dani havia sido candidata ao Governo de Pernambuco pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Na época, ela ficou em terceiro lugar, com mais de 188 mil votos, o que representou 4,97% dos votos válidos.

Com uma campanha que contava com poucos recursos financeiros, a ideia inicial era investir em voluntariado e nas ações de rua. Mas, com a pandemia, a saída encontrada pela candidata e sua equipe foi fazer pequenas reuniões temáticas, que reunissem pessoas ligadas a movimentos, sindicatos e organizações não-governamentais (ONGs), e que também pudessem acolher a sociedade civil não organizada, interessada em construir um mandato coletivo.

A iniciativa foi batizada de Casa Semente.

“As Casas Sementes nasceram da ideia de pensar em como fazer a campanha chegar até as pessoas, já que os eventos maiores estavam proibidos, por causa da pandemia. O conceito de Casa, acolhimento, escuta e proximidade juntou-se ao de Semente, porque, além do símbolo da minha campanha ser a flor e eu já ser conhecida pela flor que uso no cabelo, isso dá a ideia de florescer. Toda flor traz uma semente. E a gente queria que a cidade semeasse conosco esta proposta de candidatura. A Casa Semente nasceu da ideia de semear e plantar, junto com essas pessoas, propostas, projetos e ideias para uma cidade melhor, mais justa e igualitária”, lembra Dani Portela.

Normalmente, nas campanhas eleitorais, os candidatos falam de suas propostas e a população apenas escuta. Na Casa Semente, funcionava ao contrário. Nossa ideia era ouvir a população, aprender e construir um programa para guiar o futuro mandato. O objetivo era conhecer a cidade a partir das pessoas, para, então, fazer as leis.

Nesta parte, vamos contar como a escuta e o planejamento podem ser importantes para engajar e construir um programa de atuação coerente, sempre dialogando com a população.

O plantio

Novos mandatos precisam de tempo para conhecer e se adequar à rotina de uma casa legislativa. A ideia da Casa Semente, além de mobilizar, engajar e divulgar a candidatura de Dani Portela, era criar uma espécie de “programa de governo”, construído coletivamente para o futuro mandato. O objetivo dessa estratégia era o seguinte: uma vez eleita, ter propostas e temas prioritários já no primeiro mês de atuação.

Mas como começar a escutar pessoas?

A dica é fazer a campanha já estudando sobre a atuação no legislativo. Desde o início, você deve buscar saber quais são as suas competências e o que é possível realizar. “A gente queria discutir a cidade e aprender com organizações e movimentos. Nossa ideia era ampliar o debate para a sociedade em geral. Começamos pelos movimentos que tínhamos mais proximidade, afinal, não adiantava a gente buscar temas sem familiaridade ou sem diálogo”, explica Gabriela Falcão, coordenadora das Casas Sementes.

Para iniciar, a equipe determinou um eixo central, que trataria do enfrentamento às opressões: mulheres, população negra, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência foram os temas inicialmente listados. Com o tempo, outros temas foram acrescentados, como cultura e educação, por exemplo. Escutamos estudantes universitários, doulas (ajudantes de parteiras), professores, coletivos de moradia, movimentos de mães e muitos outros.

A proposta era sempre ter um movimento ou uma pessoa como anfitriã do encontro. A equipe de comunicação da campanha era quem preparava o card do convite, que era encaminhado via WhatsApp.

No total, foram 23 reuniões. Todas foram gravadas pelo Zoom e, delas, extraímos as propostas, que, futuramente, resultaram no Caderno de Programas de Dani Portela.

Depois de cada reunião, o material era organizado e enviado às pessoas que participaram, para aprovação e possíveis alterações. Ao final, foram mais de 25 horas de gravações, onde reunimos propostas para o exercício do futuro mandato. Cada reunião tinha cerca de uma hora de duração.

Além da colheita de dados e propostas, as Casas Sementes formaram uma rede de apoio e fomento à campanha, uma espécie de ciranda que ampliou a voz de segmentos da sociedade. Não havia campanha de rua, em função da pandemia da Covid-19, e, a cada reunião, aumentava a quantidade de pessoas solicitando material de divulgação da candidata. Isso levou a coordenação da campanha a criar um sistema de entrega de kits com panfletos e adesivos em domicílio.

Antes da colheita…

É preciso aprender a legislar. As casas legislativas têm competências limitadas. Uma das principais dificuldades da nossa iniciativa foi adequar as demandas que brotaram nas Casas Sementes à realidade da Câmara de Vereadores. Neste sentido, o aprendizado foi recíproco para a equipe e para os participantes. O Poder Legislativo representa a população. Ele fiscaliza, cobra, indica, cria projetos e faz requerimentos. E muitas das propostas colhidas eram de competência do Estado, e não do município, ou eram de competência do Poder Executivo.

O grande exercício foi imaginar como um mandato municipal poderia recair em temas que não eram diretamente da sua competência. “Quando, por exemplo, no debate sobre direito à cidade, alguém falou sobre o abastecimento de água precário nas periferias, explicamos que a questão é estadual, mas combinamos que faríamos uma audiência pública sobre o assunto e convocaríamos as autoridades competentes”, explica Gabriela.

Outro exemplo sobre esta adequação trata-se de uma demanda sobre creches. Vereadores não podem construir creches ou autorizar a contratação de profissionais para trabalhar nelas. Mas é papel do vereador fiscalizar a prefeitura e identificar em quais regiões da cidade há mais carência destes equipamentos.

Outra dificuldade de fazer as reuniões da Casa Semente foi a agenda da candidata. Ela participava de todas as reuniões, garantindo que a escuta fosse direta e não por meio da equipe. Por isso, é fundamental ter planejamento e organização. É muito importante que, em cada reunião, além da candidata, estejam presentes mais pessoas da equipe, organizando e mediando a conversa.

“As sementes se espalharam. Este plantio foi feito por muitas mãos. Nossa candidatura, mesmo sendo individual, foi plantada de uma maneira muito coletiva. As Casas Sementes foram espaços multiplicadores de sonhos. Tanto que chegou em um momento da campanha que, devido às restrições sanitárias, tivemos que fazer o encontro no formato virtual. E, mesmo assim, com a distância de uma tela, várias pessoas se emocionaram e se sentiram pertencentes àquele projeto. Na reta final da campanha, chegamos a realizar até seis reuniões em um único dia. Foi quando a gente sentiu: a semente se espalhou”, comemora Dani Portela.

Os frutos

Dani Portela foi eleita a vereadora mais votada de 2020, no Recife. No primeiro semestre de seu mandato, aprovou a Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo, sendo a primeira parlamentar a tratar do assunto em uma capital do Brasil. É a única mulher negra da bancada de vereadores e vereadoras do estado (2020-2024).

Para florescer

Dicas para a realização das reuniões:

- Garanta a presença da candidata.

- Estruture a agenda da candidata de forma a reservar uma hora e meia para cada encontro, afinal, é importante prever problemas com internet, atrasos e contratempos.

- Não estipule um público mínimo. Às vezes, uma reunião com poucas pessoas rende frutos doces.

- A metodologia da reunião pode ser em forma de bate papo, mas é importante garantir um tempo para expor as ideias da candidatura, logo no início, e falar um pouco de como as propostas serão organizadas.

- Valide as propostas de cada tema com o grupo que participou da reunião, antes de publicar o documento final.

- Marque uma data para lançar os resultados das reuniões, na reta final da campanha.

Lutando pela representatividade na política – Áurea Carolina

Um chamado por mais mulheres, negras e periféricas na política, um chamado com foco em ouvir de fato as pessoas.

Áurea Carolina entrou na política em busca de representatividade, respondendo a um chamado de responsabilidade, como ela mesma diz. Um chamado por mais mulheres, negras e periféricas na política, um chamado com foco em ouvir de fato as pessoas e concretizar o que as lutas populares buscam e precisam no cotidiano. Para Áurea, as vitórias nas urnas de 2016, como Vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e de 2018, como Deputada Federal, provam que ouvir e apostar em lutas populares têm um potencial enorme.

“A minha entrada na política institucional vem na esteira de uma busca por representatividade. Nós temos o hábito de dizer que precisamos de mais mulheres na política, mais negras e periféricas, mas quem vai assumir essa tarefa se não nós? A minha decisão foi uma resposta a um chamado de responsabilidade. Não adianta falar que tem que ter, a gente precisa se colocar nesse lugar ”, Áurea Carolina, Deputada Federal.

Uma das iniciativas que foram ponto de partida para Áurea entrar na política institucional foi a participação na candidatura coletiva batizada como “As Muitas” , composta por 12 candidatas e candidatos da capital mineira. Você já ouviu falar em candidaturas coletivas? Elas são uma iniciativa inovadora no Brasil. Funciona assim: um grupo de pessoas com diferentes propostas, diferentes histórias e que gostaria de compartilhar e participar de processos de decisões apresentam juntas uma candidatura. Você pode ler mais sobre isso clicando aqui.

Nas eleições de 2018, Áurea participou novamente em uma campanha coletiva. Foram 12 candidatas comprometidas com a ampliação desse projeto. Desta vez, Áurea candidatou-se a Deputada Federal e foi eleita novamente. Segundo ela, nas duas campanhas o foco foi ouvir as pessoas e convidá-las para contribuir. Elas abriram canais ativos de comunicação e identificaram pessoas com as quais já conversavam e que precisavam saber da proposta do coletivo, traçando formas de se comunicar com todo mundo para não deixar ninguém de fora.

“Nas campanhas e no mandato nosso foco é ouvir as pessoas e concretizar o que as lutas populares constroem no cotidiano, criando canais para que movimentos, coletivos e associações da sociedade civil acessem esses espaços. Para construção dos programas de gestão, convidamos as pessoas para contribuir e buscamos saber os problemas nos territórios, denunciar injustiças, defender pautas urgentes e ser agentes colaboradoras a serviço dessas lutas ”, Áurea Carolina, Deputada Federal.

Outra grande estratégia durante a campanha foi a identidade visual. Segundo Áurea, tudo foi pensado, desde os núcleos, até a história que contaria para as pessoas, para trazer as trajetórias de luta, dentro das universidades, nos movimentos de mulheres, juventudes e de cultura . As cores e as narrativas foram construídas para serem muito bem usadas nas peças gráficas, no site da campanha e nos vídeos, buscando sempre mostrar o espírito de que uma outra política é possível.

“É muito importante que essa identidade tenha muito a ver com a candidata. Uma dica para as mulheres que estão se preparando para as eleições é: identifiquem na sua trajetória os elementos que são fortes para fazer “a cara” da sua campanha. Não é possível inventar do zero, tem que estar colado na sua imagem pessoal ”, Áurea Carolina, Deputada Federal.

Nós já te falamos por aqui sobre o que é identidade visual e a importância dela! Para além do estético, esse processo é fundamental para a construção da sua imagem e para você se comunicar com as suas eleitoras e eleitores. Clica aqui para ler todas as dicas de como fazer a sua!

Por fim, Áurea lembra que fazer política de forma coletiva é a única forma de dar certo, porque ninguém vai ter uma ideia mirabolante para conseguir resolver os problemas do povo. Para ela, a dica de ouro aqui é: ouvir!

“Precisamos construir escuta qualificada, fazer mediações e pressionar o sistema político a partir das lutas populares. Minha dica para mulheres, mulheres negras, LGBTI, indígenas, quilombolas, periféricas é que assumam o compromisso de fazer a política de forma mais ampla e inclusiva. Quando a gente se move, toda a estrutura da sociedade se move, porque questionamos a própria lógica do poder ”, Áurea Carolina, Deputada Federal.

Áurea participa do mandato coletivo, aberto e popular da Gabinetona[efn_note]https://gabinetona.org/site/[/efn_note], em três esferas do legislativo, ao lado de outras três parlamentares – Cida Falabella e Bella Gonçalves, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e Andréia de Jesus, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Atuam no projeto, ao todo, mais de 90 ativistas, trabalhadoras e pesquisadoras em estreito diálogo e cooperação com cidadãs e em sintonia com as lutas populares.

As conquistas

Em 2016, Áurea Carolina foi eleita vereadora em Belo Horizonte, com 17.420, alcançando a maior votação para a Câmara Municipal da capital mineira e tornando-se a mulher com maior número de votos da história da cidade. Em 2018, foi eleita deputada federal com 162.740 mil votos por Minas Gerais, sendo a mulher mais votada do estado e, novamente, a parlamentar mais votada na capital.

Conteúdo revisado em 16 de dezembro de 2023.

Contribuindo para eleição como vice – Jacqueline Morães

Jacqueline Moraes sempre buscou melhoria para sua cidade e sua categoria.

Mesmo antes de “entrar para a política”, Jacqueline Moraes trabalhava como ambulante e sempre esteve envolvida com grupos que buscavam melhorias para a sua categoria e a sua cidade. Foi presidente da Associação dos Camelôs do Espírito Santo, atuou como líder comunitária em sua cidade até que, em 2012, o grupo que a cercava sugeriu sua candidatura. Resultado? Elegeu-se vereadora como uma das mais votadas da Câmara Municipal de Cariacica.

Em 2018, decidiu candidatar-se a deputada federal com o apoio da legenda. Foi nessa época que preferida, então, o convite para o serviço de Renato Casagrande na chapa para o Governo do Espírito Santo. Convite aceito, Jaqueline decidiu levantar como mangás, trabalhar pela campanha e marcar seu território como vice! Vamos entender como isso aconteceu?

“Quando a mulher se propõe a só colocar o nome na chapa por causa de qualquer interesse que não seja o público e o político; isso é um interesse que não condiz com a luta feminina. Hoje o Brasil é um país com a menor representatividade feminina na política. As Mulheres não estuda estar na política apenas para cotas, mas sim, para transformar ”, Jacqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo.

À frente da campanha # NãoSejaLaranja dentro de seu partido, Jacqueline aceitou ser vice, mas sempre lembrando que não está ali para ser enfeite! Certíssima!

Laranja é o termo usado para se referir a candidaturas falsas usadas por partidos apenas para atingir o percentual mínimo de 30% de mulheres candidatas e ter acesso ao Fundo Eleitoral. Segundo o TSE, em 2016, entre candidatas ao cargo de vereador, 10% delas não tiveram um único voto. Já entre os homens, apenas 0,6%.

Mas então você aceitou se candidatar a vice, como fazer?

Segundo Jacqueline, a primeira grande dica é que você tenha uma agenda sua! Durante a campanha, ela possuía compromissos com o Renato Cassagrande, mas também seguia a sua estratégia para divulgar e pedir pela chapa. Às vezes, os dois trabalhavam pela campanha em locais diferentes, um no interior e outro na grande Vitória, capital do Espírito Santo. O importante é marcar presença, passar sua mensagem e estar sempre ativa.

“Eu fiz questão desse contato, porque gosto desse momento da campanha, bem festeira, de estar com as pessoas, de abraçar as pessoas, esse já é meu natural. Então, eu também usava essa minha potencialidade ”, Jacqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo.

Outro ponto que ela ressalta é que é importante todo mundo saber da sua candidatura. Então, mãos a obra! Faça uma lista de todos os seus contatos e ligue para eles! Separe com amigas e amigos, familiares, vizinhas e vizinhos, donas de lojas que você é cliente, vendedoras que sempre te atendem, pessoas da sua região em geral. Aqui na Im.Pulsa já temos uma lista dessa prontinha para você só abastecer! ( https://impulsa.voto/mapeamento-de-apoiadoras/ )

Reserve um tempo do seu dia para dar atenção para um número de pessoas, sejam elas 5 ou 20. Ligue com disposição para conversar, contar da proposta da sua chapa, do porquê de você fazer parte desse projeto. Essas pessoas podem se tornar multiplicadores da sua história e da sua campanha!

Outra dica é: marque reuniões, presenciais (assim que for possível de novo) ou online! Segundo Jacqueline, nessa hora, você precisa conversar com o mesmo entusiasmo e alegria para 5 ou 50 pessoas. Nunca se sabe quaisquer vão topar e de fato comparecer a um encontro como esse. Então, esteja preparada e não deixe abalar se o número menor do que você esperava.

Se você participar de uma reunião no online ou de uma live, você tem que participar com a mesma emoção que você teria caso pertencente àquela pessoa ao vivo. Você tem que transmitir o máximo da sua verdade, porque é isso que as pessoas querem. E expor seu currículo, conseguir construir uma rede ” , Jacqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo.

Não esqueça de bater perna! Agora, estamos em momento de pandemia, mas Jacqueline ressalta que o corpo-a-corpo é uma parte importantíssima da campanha. Para ela, uma estratégia valiosa era passar em comércios, em pontos de ônibus, em ruas do bairro e ir de porta em porta. Mas ela lembra, receber nãos e lidar com grosserias faz parte. O importante é saber lidar com eles e continuar em frente!

Resultado

Com o corpo-a-corpo com os eleitores e muita disposição para fazer campanha, a chapa com Jacqueline Moraes foi eleita e ela se tornou a primeira mulher negra e da periferia a assumir como vice-governadoria do Estado do Espírito Santo.

Além disso, em 2019, durante uma viagem do governador, Jaqueline assumiu o comando do estado pela primeira vez desde que foi eleita, tornando a primeira mulher a ocupar o cargo desde 1589, quando o Espírito Santo foi governado por Luíza Grinalda, viúva de Vasco Fernandes Coutinho.

“Poder fazer parte da história do Espírito Santo como a primeira mulher a governar, de uma redemocratização, me deixa feliz. Isso nos faz ocupar um espaço como minoria. Como mulher negra. Ainda somos minoria na política, mas maioria na vida . Estamos escrevendo mais um capítulo na história “, Jacqueline Moraes, vice-governadora do Espírito Santo.

Mobilizando voluntárias – Tabata Amaral (2018)

Voluntárias são fundamentais em uma campanha, principalmente se você tem poucos recursos financeiros.

Voluntárias são fundamentais em uma campanha, principalmente se você tiver poucos recursos financeiros. Essa força é essencial para diversas áreas estruturais, como comunicação e mobilização.

Ter voluntários em uma candidatura já é sair a frente na largada, porque, além de capital humano, elas a todo tempo você faz lembrar que existem pessoas que se identificam com o seu projeto e a sua candidatura, a ponto de doar tempo e recursos para alcançar objetivos com você, já pensou nisso?

Mas para ter esse pessoal é preciso esforço. É necessário tempo para mobilizar, capacitar, acompanhar e gerenciar todo o mundo. Um exemplo de gestão de voluntários que deu certo é a campanha de Tabata Amaral que mobilizou pessoas em todo o estado de São Paulo durante sua campanha para deputada federal por meio das redes sociais e pelo WhatsApp. Vamos saber como trabalhar?

Diferentes voluntários

Durante a campanha, a equipe de Tabata contou com diferentes grupos de voluntários. A primeira era composta por pessoas mais próximas e realmente engajadas, a nível de utilização de folgas de trabalho para ajudar. Esses voluntários toda candidatura deve ter. São pessoas que realmente enfrentam o seu projeto como se fossem deles, que conhecem a sua história e apoiam todo o custo da sua jornada.

Quem tem gente assim, já sentiu um quentinho no coração, né?

Uma dica para manter essas voluntárias é simples: cuide delas! Esses são aqueles que você, como candidato, tem que ficar em contato para sempre. É uma boa dica fazer metas para falar com 10 ou 20 horas por dia, mandar uma mensagem, para manter um contato frequente. Essas opções são puro ouro, porque têm disposição e também transmitem esse sentimento para outros!

O segundo grupo de voluntários foi construído aos poucos, através das redes sociais e ao longo da campanha. A estratégia para conquista-las, o princípio, é simples: a equipe de comunicação da Tabata criou posts nas redes sociais perguntando se pessoas tinham interesse em receber materiais de campanha para divulgar a candidatura. Eles enviaram um pequeno kit para a casa do eleitora que manifestou interesse em receber.

Além do material, essas pessoas receberam pelo WhatsApp orientações para panfletar próximo aos locais do público da campanha, como em faculdades, onde há jovens movidos pela vontade de renovação política.

Essas pessoas pediram os kits por um WhatsApp da campanha e, também através dele, uma equipe sugeriu que esses apoiadores criassem grupos com amigos para ajudar a divulgar a campanha da Tabata.

Dentro do grupo, também ficou um membro da equipe da candidatura, que respondia dúvidas sobre essas competições e compartilhava conteúdos exclusivos feitos para os grupos de WhatsApp. Os conteúdos eram simples, como áudios e vídeos agradecendo o apoio. Dessa forma, foram criados pequenos grupos de voluntários ao redor do estado de SP.

Foram tantos grupos que um dos principais problemas da equipe foi gerenciar a logística para dialogar com todos. Então, foram designadas pessoas para ficar acompanhando a entrega desses pedidos e o fluxo dos grupos de WhatsApp.

Como fazer

- Não fique esperando que os eleitores peçam: faça postagens nas redes sociais oferecendo materiais de sua campanha para seus apoiadores;

- Monte kits com santos e adesivos para enviar para a casa dessas eleitoras;

- Evite desperdícios: apenas envie outros tipos de materiais mais caros, como adesivo para carro, se eles pedirem ou enfatizarem o que querem;

- Peça foto do carro ou de cadernos, de computadores desses apoiadores com os adesivos de sua campanha e divulgue, mobilizando outras pessoas;

- Fique de olho na logística: tenha alguém que controle o fluxo de entrega desses kits, pois ficar sem receber é frustrante para seu eleitora;

- Pegue o número desses apoiantes e sugira que elas criem um grupo no WhatsApp com amigas e amigos;

- Deixe um representante de sua equipe responsável para gerenciar esses grupos, para divulgar conteúdos sobre você nesses espaços;

- Crie de vez em quando conteúdo exclusivo para esses grupos: como áudios e vídeos, para que esses voluntários sintam a sua participação naquele espaço;

- Tenha uma recomendação para orientar a produção de materiais impressos para a campanha, assim você seguirá o risco da legislação e não perderá dinheiro;

- Valorize as suas voluntárias mantendo o contato sempre que possível.

- Tabata realizou encontros esporadicamente com esses voluntários, tirou fotos e as divulgou nas redes sociais para engajá-los, bem como outros novos possíveis voluntários. Lembre-se dessa dica também!

Exemplos de Postagens

Exemplos de texto de mobilização

“Nossos materiais estão todos prontos e estão lindos! Quer receber nossos adesivos, panfletos, folders e tudo mais em sua casa para distribuir entre os amigos? Mande um WhatsApp para gente: (XX) XXXX-XXXX”

Resultados práticos

Mais de 200 grupos de WhatsApp foram criados por apoiadores e voluntários de Tabata que foi eleito, aos 26 anos, com 264.450 votos e é deputado federal por São Paulo.

Quer contar sua história?

Se você já foi candidato e teve alguma experiência em sua campanha que deseja compartilhar para inspirar outras mulheres candidatas, mande um e-mail relatando tudo isso para contato@impulsa.voto. Não esqueça de informar também o seu telefone pra gente retornar o mais rápido possível 😉

Conteúdo atualizado em 14 de dezembro, de 2023.

Gestão poderosa de contatos – Marina Helou 2018

Fazer uma lista com todas as pessoas que você conhece, pode ser uma ótima opção para você ampliar sua rede de apoiadores.

Por que você não?”, foi essa a pergunta que Marina Helou, se fez ainda jovem e quando falava de sustentabilidade, e estava à procura de alguma candidata para apoiar sem distinção que fosse mulher, jovem, e que falasse de sustentabilidade. Marina nunca tinha pensado em ser candidata, mas tinha vontade de contribuir para o coletivo por entender o que cada vez mais as grandes decisões são externas na esfera política e mais mulheres precisam ocupar esse espaço.

[citação] “A imagem de quem ocupa esse espaço, não era de uma mulher jovem. Sempre foi de homens mais velhos, brancos, ricos, de família política, tudo que era muito distante da minha realidade”, deputada estadual Marina Helou. [/citar]

Marina não tem família, não tinha conhecimento da política e não sabia nada sobre campanha. Então, como conseguir recursos, apoio financeiro e pessoal? Marina recorreu ao celular e a toda a sua agenda de contatos. Sério? Sério, simples assim. E o resultado deu muito certo!

Marina fez uma lista gigante com todas as pessoas que ela conhecia – tipo pessoas da vida inteira – e também contatos próximos de familiares, amigas e amigos, e relacionados em uma planilha. Com o contato dessas pessoas, ela passou horas ligando para cada um, falando da sua candidatura e de seis opções de engajamento com a campanha em que essas pessoas pudesse colaborar: de doar dinheiro até panfletar.

Em nenhum momento ela os convidou para se tornarem voluntários, motivo pelo qual acreditava que esse termo gera uma pressão muito grande e que não é algo que as pessoas topariam tão facilmente.

Como fazer

- Organização primeiro: Coloque em uma lista de todos os contatos todas as pessoas que você conhece: amigas, ex-colegas, vizinhos, familiares próximos e distantes. Lembre-se de pedir também informações de pessoas que seus familiares e amigos virão conhecer; assim sua rede fica maior ainda!

Aqui na Im.pulsa temos um modelo pronto de planilha para essa gestão de contatos. Basta clicar aqui , salvar uma cópia no seu Drive e atualizar com os dados dos seus contatos e as próximas dicas da Marina. 😉

2 – Divisão de tarefas: Na mesma planilha com os contatos, coloque as ações em que eles podem ajudar. A Marina definindo seis. Veja só:

- Topa receber material de campanha para distribuição. Uma equipe

- envie um pacote de panfletos para a casa dessa pessoa;

- Topa fazer uma roda de conversa para que você vá à casa dela e se apresente para as amigas dessa pessoa;

- Topa doar dinheiro para a campanha;

- Topa colar um adesivo com seu número no carro dela;

- Topa ir panfletar junto com você;

- Topa distribuir cartinhas para vizinhos da rua ou no condomínio dizendo que te apoia e pede o voto para você; – nesse caso, a equipe da Marina recebe cartas totalmente personalizadas com dados da vizinhança que receberia a carta e do apoiador que a entregaria. Ela contornou que essa ação foi estudada em muito engajamento exatamente por ser muito personalizada.

3 – Ligações pessoais: Ligue para essas pessoas e pergunte: em qual das ações ela topa te ajudar. Se uma pessoa topar tudo, maravilha! Se topar só uma ou duas ações também é maravilhoso, qualquer ajuda é bem-vinda! O importante aqui é apenas gerenciar toda a logística que vem a seguir.

4 – Acompanhamento constante: Colocar alguém de sua equipe para ser responsável por gerenciar como demandas após esse primeiro contato. Ou seja: se alguém aceitou doar, então ela precisa do link de doação; se topou fazer a roda de conversa, ela precisa combinar o dia; e por aí vai. O importante é não dedicar o apoio a essas pessoas, entregar tudo certo e se organizar, em primeiro lugar.

5 – Alimente essa lista: Para todo lugar que a Marina ia, ela passando uma lista de contatos perguntando se alguém queria receber mais informações da campanha ou se gostaria de ajudar. Se uma pessoa sinalizasse que queria ajudar, ela também era cadastrada nessa lista com os contatos e recebia uma ligação perguntas em que, das seis opções, ela poderia colaborar.

6 – Engaje nas redes sociais: Além dessa estratégia de gestão de contatos; Nas redes sociais, a Marina fez uma série de postagens para engajar, seguidoras e seguidores e também fazer com que elas se somassem ao bonde das apoiadoras. Como postagens sugeriam mini-ações, como: “marque três amigas”, “mude sua capa do Facebook”, “faça uma lista de transmissão no WhatsApp para falar da Marina”, entre outros.

Exemplos de postagens

Outra estratégia de Marina era ter um grupo no WhatsApp com essas pessoas que aceitavam ajuda de alguma forma. Nesse núcleo, ela enviava materiais e pedia o feedback das pessoas. Ali também foram discutidas ideias e propostas de campanha.

[citação] De forma bem concreta, elas eram voluntárias, mas nunca eram chamadas assim. Chamávamos de gestão de contatos e essa ação exigia bastante organização. Nós também continuamos a alimentar a lista de forma bem pragmática e objetiva sem perspectiva e essa pressão delas serem voluntárias, deputada estadual Marina Helou. [/citar]

Resultados práticos

Marina foi eleita deputada estadual de São Paulo aos 31 anos e com 40 mil votos.

Conteúdo atualizado em 13 de dezembro, de 2023.

[citação] “Os resultados práticos foram realmente uma gestão de contatos muito mais eficiente, com muita gente que pode ajudar trabalhando pela campanha em atividades claras, em coisas que davam resultados concretos e voto”, deputada estadual Marina Helou. [/citar]

Comitê voluntário domiciliar – Marina Silva (2010, 2014 e 2018)

É uma estratégia muito legal para candidaturas de baixo custo porque amplia a presença da candidata.

Existem inúmeras formas de voluntárias ajudarem em uma candidatura – já te falamos algumas por aqui. Uma forma bem inovadora é a de transformar a própria casa em um comitê voluntário de campanha. Já ouviu falar nisso? Essa é a premissa do projeto Casas de Marina, uma iniciativa criada em 2010, e replicada nas campanhas à presidência da República de Marina Silva em 2014 e em 2018.

Fica por aqui que vamos te explicar direitinho o que é esse projeto e como reproduzir essa ideia na sua campanha! E vale a pena? Vale demais! É uma estratégia muito legal para candidaturas de baixo custo porque amplia a presença da candidata em áreas onde o partido não tem sede própria, por exemplo.

E o que são as Casas de Marina? Bom, basicamente, eleitoras se oferecem voluntariamente para transformar o próprio lar em um comitê de campanha para a candidata. Nesses locais são distribuídos materiais de propaganda, são coletadas doações e também servem como espaço para receber eventos, rodas de conversa e reuniões para apresentação do projeto da candidata aos moradores daquele bairro.

“Acreditamos que as nossas redes começam nos nossos laços mais próximos. Então, por que não começar falando da candidata com a nossa família, nossos vizinhos, dentro da nossa casa? Criando, assim, uma rede de apoio para a campanha”, Rafael Santos, coordenador do projeto Casas de Marina em 2018.

Como fazer

Para pôr em prática esse projeto, a campanha da Marina organizou um espaço no site da campanha exclusivo para voluntárias se registrarem e cadastrarem suas casas como um comitê voluntário. Neste endereço, também era possível procurar a Casa de Marina mais próxima da sua casa para participar das reuniões e encontros.

Ao fazer o cadastro no site, a voluntária recebia acesso à materiais como banners, para indicar que ali era uma Casa de Marina, além de um manual com diretrizes para a anfitriã da casa. Nele, havia algumas dicas de atividades que poderiam ser feitas no espaço. Eram elas:

- Rodas de conversa: convidar amigas e amigos, familiares e vizinhas e vizinhos para irem ao local para encontros informais. A dica aqui era realizar o encontro do lado de fora da casa, assim pessoas da rua poderiam participar também.

- Caminhadas ou bicicletadas: convidar pessoas para participarem de uma caminhada ou bicicletada pelo bairro que comece e termine na Casa de Marina. Elas faziam o trajeto segurando cartazes da campanha com bicicletas adesivadas.

- Incentivo à doação: convidar pessoas para doarem para a campanha. As anfitriãs de cada Casa de Marina tinham acesso a um manual de como pedir doação para a candidata.

- Distribuição de materiais de campanha: ir até a um comitê oficial de campanha para recolher materiais que pudessem ser distribuídos na casa. As anfitriãs também recebiam as versões digitais dos materiais para imprimirem por conta própria, respeitando as regras da legislação eleitoral.

Segundo Rafael Santos, que trabalhou no projeto em 2010 e 2014 e foi coordenador da iniciativa em 2018, as pessoas recebiam material de campanha, mas também eram convidadas a produzir seus próprios materiais, imprimir em casa, fotografar reuniões, fazer vídeos e publicar nas redes sociais usando as hashtags da campanha. Assim, esse conteúdo também poderia ser replicado nas páginas oficiais da candidata.

“Dessa forma, nós alcançamos vários objetivos. A gente educava a pessoa em como fazer campanha nas suas redes sociais e também gerava conteúdo orgânico para a rede oficial da campanha. Tudo isso de forma muito natural, fazendo essas pessoas se sentirem parte do processo”, Rafael Santos, coordenador do projeto Casas de Marina em 2018.

Além do manual das Casas de Marina, a equipe oficial da campanha também criou manuais do voluntário e da militância digital. Assim, as voluntárias ficavam cientes das regras da Justiça Eleitoral do que poderia ou não ser feito e também alinhadas com as diretrizes da campanha.

Exemplos de materiais

A maioria dessas voluntárias chegava até esse projeto por meio das redes sociais ou de outras apoiadoras da campanha. Segundo Rafael, por essa razão o projeto foi tomando uma dimensão de forma muito orgânica e, por isso, muitas outras candidatas e candidatos adversários tentaram reproduzi-lo.

A dica aqui é que se crie uma ligação com a eleitora e com o eleitor, que se fale em pautas, que ouça o que elas e eles têm a dizer, engajando essas pessoas de verdade. Apenas criar o projeto, divulgá-lo nas redes sociais por meio de impulsionamento pago não vai adiantar. Ninguém deixará as portas da casa aberta durante todo o período eleitoral em prol de uma campanha que não acredita ou não se identifica.

“Projetos semelhantes não deram certo porque não foram orgânicos. ‘Vou investir dinheiro, vou impulsionar e vai dar certo’. Não, não é assim que funciona. As redes sociais são um trabalho muito sério e precisam ser entendidas como uma ferramenta impulsionadora, mas não substituem a mobilização de pessoas, o cuidado, o saber ouvir. O que precisamos criar no Brasil é uma cultura para evitar esse uso de robôs, de agressão, de só colocar dinheiro nas redes sociais. Falem pautas, cheguem nas pessoas”, Rafael Santos, coordenador do projeto Casas de Marina em 2018.

Outra dica é que a candidata se organize para visitar essas casas de acordo com a sua agenda de campanha. Por se tratar de uma campanha a nível nacional, Marina não pôde visitar todas as casas. Mas a equipe sempre tentava encaixar visitas às casas que estavam próximas a outros compromissos oficiais da candidata.

Por se tratarem de estruturas variadas, algumas residências de voluntárias eram apartamentos ou até de chão batido. Essas visitas não eram grandes eventos. Ao contrário, geralmente eram mais intimistas, como um café com o núcleo da família.

RESULTADOS PRÁTICOS

Em 2010, mais de 2.500 pessoas abriram suas moradias para divulgar a campanha de Marina. Em 2014, a iniciativa teve mais de 5 mil casas pelo Brasil. Em 2018, esse número foi de 1.200.

Marina Silva não foi eleita, mas recebeu 1.069.577 de votos.

Acertando a mensagem em campanha eleitoral – Mariana Janeiro

Sua campanha política não tem que ser apenas sobre você, ela tem que ser fiel à você.

Você vai encontrar aqui na Im.pulsa diversos materiais que reforçam a importância da Narrativa e de como ela deve ser guiada por aquilo que você é, como pensa e o que defende. Pois a construção de uma narrativa forte e poderosa pode projetá-la para além das metas que esperava. Esse foi o caso da campanha A Liberdade é Feminista, de Mariana Janeiro, que concorreu ao cargo de deputada estadual em 2018.

Mariana, que não fez pré-campanha e assumiu o desafio no último minuto para registro das candidaturas, apostou pesado na interação via redes sociais para conquistar seu eleitorado. E a ideia deu certo – apesar de não ter sido eleita, o partido esperava um total de 1 mil votos para a candidatura dela e ela os surpreendeu com 11 mil votos na urna e uma base sólida de mais de 10 mil seguidores no Instagram.

Os resultados pavimentaram o caminho para que ela seja pré-candidata ao cargo de vereadora de Jundiaí (SP) agora em 2020 e com as melhores condições, com mais apoio da legenda e uma rede de mulheres apoiadoras na cidade.

Vamos entender direitinho como funcionou essa boa ideia?

Conheça-te como a si mesma

Esse aí é o primeiro de tópico de atenção. Mariana aponta que a construção de uma narrativa e, consequentemente, da linguagem que utiliza para dialogar com o eleitorado só foi possível porque tudo refletia tim-tim por tim-tim o que ela acredita e pensa. Ou seja, a coisa toda foi orgânica e autêntica.

Essa é uma dica que a gente reforçou bastante nos materiais aqui na Im.pulsa. Sua campanha política não tem que ser apenas sobre você, ela tem que ser fiel à você – e isso só é possível, mana, com sinceridade e autoconhecimento.

No caso da Mariana, ela já tinha uma soma de fatores a seu favor. Já tinha experiência em ter trabalhado em campanhas, já tinha uma prévia com as questões partidárias, já tinha militância e uso das redes sociais há algum tempo.

Tanto que decidiu ser uma coordenadora de campanha própria e fez tudo com a ajuda de mais três pessoas no momento de comunicação e outras 15 em mobilização.

“As pessoas chegam na minha rede social sabendo quem eu sou. Minha imagem diz uma coisa, meu texto e minha linguagem diz a mesma coisa. Por isso existe a afinidade. As pessoas querem se conectar com histórias e se porventura é a história de uma candidata melhor ainda ”, Mariana Janeiro.

Democratizar o debate

Outras dicas que Mariana dá sobre como dialogar com o público na internet são:

- Comece antes: No caso dela, já usava as redes sociais para expor suas ideias e pontos de vista desde 2014;

- Encontre seu tom: É possível que você goste de falar de uma forma, mas seu eleitorado gosta de consumir outro formato de informação. Isso tem a ver com tipo de postagem – vídeo, texto, foto, arte – e com o próprio tamanho e estilo textual;

- Tentativa e erro: A busca pelo seu tom e como fazer com que ele dê match com o eleitorado vai ocorrer na base da tentativa. Teve uma ideia, não deu resultado? Bora pra próxima;

- Democratizar o debate: Mariana escolheu falar sobre temas complexos mas com uma linguagem mais simples, acessível e menos academicista. Garantir um diálogo franco e aberto sobre questões de gênero e raça fez parte de sua plataforma e, portanto, foi uma atitude protagonista em suas interações e textos online.

Inspire-se:

“É preciso saber com quem você fala, saber com quem você quer comunicar. Porque tem pessoas que você sabe que estão abertas à comunicação com você, tem pessoas que podem se abrir para aquilo que você defende e diz. Mas tem aquelas com as quais você nunca vai se comunicar. É preciso usar a linguagem nas redes como forma de buscar apenas os dois primeiros grupos ”, Mariana Janeiro.

Durante 2020, principalmente em um cenário de pandemia de Coronavírus, uma aposta da Mariana é que as redes sociais iriam ser um espaço ainda mais importante para divulgar plataformas eleitorais. E, não é que foi isso que aconteceu?

E aí, já definiu qual será o seu tom de voz na internet?

Conteúdo revisado em 16 de dezembro de 2023.

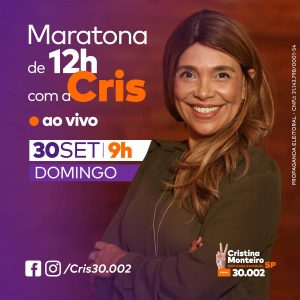

A força do uso estratégico de vídeos – Cristina Monteiro

Utilizar as redes sociais, pode ser uma das ferramentas mais baratas e úteis para potencializar sua candidatura.

As redes sociais, se utiliza da melhor forma, são uma das ferramentas mais baratas e úteis para potencializar uma candidatura. Mas não adianta conteúdos genéricos, encher as páginas com o seu número porque outros candidatos estão fazendo o mesmo. O eleitorado não se conecta com esse tipo de material. Um dos maiores investimentos para que a sua campanha seja bem definida, nas redes sociais ou em qualquer outro meio, é a sua narrativa.

Convidar o eleitor para conhecer quem você prefere é, apresentar suas propostas contando a sua história, mostrar o que te fez chegar até uma candidatura são os passos para conectar-se com eles de verdade. E foi seguindo esse pensamento, com pouco tempo, e sem experiência política, que Cristina Monteiro se lançou como candidata à deputada estadual em São Paulo nas vantagens de 2018.

Para isso, ela investiu em uma estratégia totalmente digital e visual, apostando, sobretudo, em vídeos bem estruturados e verdadeiros. Dá um confere:

“Acredito que o que funcionou muito foi que os vídeos não só eram autênticos, mas também falavam de mim como indivíduo. Era como se eu estivesse convidando os eleitores à minha casa e descobri que isso faz toda a diferença: os eleitores querem te conhecer. Assim, eu me conectava muito com eles ”, Cristina Monteiro.

Como fazer

Cristina aparecendo a notícia de que havia passado na seleção de seu partido em abril e só conseguiu negociar a saída do emprego no dia 15 de agosto, exatamente no Sem muito tempo, sem planejamento e com apenas o apoio técnico de um sobrinho primeiro dia de campanha do calendário eleitoral daquele ano.

e um profissional de vídeo, Cristina investiu neste formato para retratar a sua história pessoal e suas impressões sobre temas que moveram a sua campanha, como o acesso à educação e a igualdade de gênero.

Em um dos vídeos, Cristina abordou um aspecto doloroso da sua intimidade. Ainda nova, ela perdeu todo o cabelo em decorrência de uma doença automática. Ela teve medo de contar uma história e parecer apelativa, mas o vídeo teve receptividade dos eleitores por sua potência e autenticidade.

O conteúdo era sempre publicado nas redes sociais e distribuído pelo WhatsApp.

Um história de superação

Quem sabe faz ao vivo

Outra estratégia envolvendo redes sociais, foi uma live com 12 horas de duração, inspirada na série House of Cards, da Netflix. Durante a transmissão, Cristina responde às perguntas sentidas pelos eleitores. Quando necessário ir ao banheiro, por exemplo, eram transmitidos vídeos de candidatos majoritários do partido.

A experiência rendeu picos de engajamento e ideia para ela surgiu após um evento fracassado, em que ela alugou um local para receber as pessoas e quase ninguém compareceu.

Mas campanha é assim mesmo, não é? Uma ideia deu errado, a gente logo tem outra pra recuperar o tempo perdido.

Postagens utilizadas para divulgar ao vivo

Resultados práticos

Cristina não foi eleita, mas religiosa 23.400 votos em uma campanha que durou apenas 45 dias. Como principais destaques, ela aponta o fato de ter realmente conseguido se conectar com os eleitores com uma comunicação humanizada e honesta.

“Não importa de onde você vem, todos nós temos uma história que vale a pena ser contada. Então, acredito que a coisa mais importante é achar uma forma de contar essa história de maneira que o eleitor se torne íntimo de você e te conheça de verdade ”, Cristina Monteiro.

Campanha de baixo custo de/para a periferia – Thais Ferreira

Ao escolher suas pautas de campanha, use aquelas que refletem a sua realidade e a do seu eleitorado.

De ativista social à candidata política, assim começa a jornada de Thais Ferreira que se candidatou a deputada estadual no Rio de Janeiro, em 2018 e, foi eleita vereadora da cidade do Rio, em 2020. Líder comunitária há 14 anos e à frente do projeto social Mãe Mais, voltado para mães e crianças de áreas vulneráveis da capital carioca, ela viu na política uma forma de potencializar iniciativas como essa e transformá-las em políticas públicas, levando-as para ainda mais pessoas.

Com uma campanha de baixo custo, sem apoio partidário, Thais conseguiu dinheiro por meio de financiamento coletivo e, o mais importante, traçou uma estratégia de comunicação para chegar até as suas eleitoras e conscientizá-las do porquê investir e votar em uma mulher preta, periférica e mãe.

A estratégia não era trabalhar o pedido de votos. Espera! Como assim? Assim mesmo. Thais e sua rede de apoio buscavam educar politicamente suas eleitoras. Com uma comunicação acessível, elas explicavam, com postagens no Facebook e vídeos curtos no WhatsApp, como funciona o legislativo, o papel de uma deputada estadual e a importância da fiscalização daquelas que elegemos, por exemplo.

”A nossa principal ideia era compartilhar a educação política para que as pessoas começassem a ter uma referência positiva sobre candidaturas, sobre figuras públicas. Aí, a primeira referência positiva que vinha na cabeça dela, logicamente, era a nossa candidatura”.

Veja o vídeo da Thais no Facebook

E a estratégia não parou por aí. Nas redes sociais e no material distribuído, a personalidade da candidata estava impressa: foram definidas cores para a campanha com base no estilo de roupas de Thais e os textos dos conteúdos eram redigidos no tom da linguagem dos territórios em que ela transita e na maneira como ela fala. E isso acabou por, também, ter muito a ver com o eleitorado de Thais.

“Eu sou essa mulher preta, colorida, de cabelo black e que fala gíria, fala de assunto sério e que tá ali comendo churrasquinho na rua real oficial, tá correndo atrás do ônibus”.

Para dar corpo a sua ideia, a equipe de voluntárias estudou e aprofundou seus conhecimentos sobre as pautas da campanha para traduzi-las de uma forma acessível e simples. Além disso, todos tinham acesso a um manual sobre as cores e falas preferenciais da campanha, para reproduzi-las nas ruas facilmente.

Exemplo de posts

Como fazer

Dica 1:

Cerque-se de pessoas que tenham boas habilidades e talentos, como de comunicação, financeiro ou gerenciamento de pessoas. Você não precisa necessariamente apenas do apoio de quem tem experiência em fazer campanha, mas sim de pessoas comprometidas com a transformação social. Para Thais, esse foi o principal pilar de sustentação da sua campanha até o final.

Dica 2:

Ao escolher suas pautas de campanha, use aquelas que refletem a sua realidade e a do seu eleitorado. Dialogar sobre o que eles entendem e sobre os reais problemas daquela região são a oportunidade de ter sua candidatura reconhecida e valorizada por suas eleitoras e eleitores.

Dica 3:

Seja criativa! Já falamos aqui na Im.pulsa que a criatividade é a melhor amiga da falta de grana. E a Thais confirma: dá para se fazer muito com pouco se utilizar a criatividade. Outra dica dela é: não desperdice nenhuma ideia. Porque mesmo que a sugestão não seja ideal para aquele momento, pode ser utilizada em outra ocasião, então salve no repertório.

Resultado

As eleitoras e eleitores passaram a se interessar e se informar pelas pautas apresentadas durante a candidatura. Thais não foi eleita em 2018, mas recebeu 24.759 votos. E foi a primeira suplente. Atualmente, ela é vereadora no Rio de Janeiro, foi eleita em 2020 com 14.284 votos.

”A gente sabe que o dinheiro e a estrutura ainda vão demorar a chegar. O que a gente precisa é de gente consciente, ativa e acreditando que a sua incidência política através do voto vai ser efetiva para a transformação social que a gente precisa”.

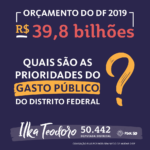

Transversalização das pautas e interseccionalidade – Ilka Teodoro (2018)

A divisão sexual do trabalho é uma das barreiras que as mulheres enfrentam para votar e se candidatar.